訳あって本当に久しぶりのブログ更新。

こんにちはダイエット太郎です。

本当に久しぶりのブログ更新になります。

というのも、8月頃にコロナに感染して、症状は軽かったんですが、医療従事者なのにウイルス感染してしまったショックもあり、ブログ更新から遠ざかってしまいました。

感染対策には気を使っていたのですが、、、ピエン

色々考えましたが、今日からまた以前のようにボディメイクのブログを情熱を持って更新していこうと思います!

今日はボディメイクとは関係ないのですが、コロナウイルスに感染していた時の体験を書こうと思います。

感染に気が付いたのはカレーを食べた時。辛いと酸っぱいはわかるのに甘みや旨味がわからないので、まさかとは思ったものの、検査をすると陽性。

そのあと体温が37.5~38.0℃程度が2週間続きました。

いままで、どんなに体調を崩しても食べることだけはやめなかったのですが、不思議にもコロナウイルスに感染していた2週間、ほとんど食欲が湧かないという初めての経験をしました。

というか、「食べたくないと感じた」と言った方がいいかもしれません。

味覚と嗅覚が無くなるとほんとに食べるのが苦痛で、固形の物ならまだしも、ドロドロしたものは口の中の触感だけが残ってもう。。。

特に暖かい物はほんと無理でした:;

そんなこんなで、いろいろ工夫して半年で10kgほど痩せたのが、今回はたったの2週間で4kgも痩せる(痩せるというよりやつれる)ことに。。

食べていないのに「お腹がすいた」と感じなくなる不思議な2週間でした。

そもそも、人間は2週間で4kgも減るものなんだなと。。。

ダイエット中は敵視しがちですが、改めて「お腹がすいた」「のどが渇いた」という感覚は大事だなと思いました!

それ以上に「おいしい!」「旨い!」はもっと大事だなと。

今回はこれくらいにして、また、少しずつカラダの造りや栄養、筋肉からダイエットや健康について書いていこうと思います^^

それでは!

【ホルモン】インスリン・IGF-1ー「mTOR」を活性化する

こんにちは。ダイエット太郎です。

先日までは筋肉を大きくする上で、細胞の中にある「mTOR」と呼ばれるタンパク質の複合体を活性化することで、筋肉が大きくなるという話をしましたね。

今日はこの「mTOR」について、ホルモンの立場から書いていこうと思います。

少し難しい内容になりそうなので、さらーっと流す感じで読んでいただければ嬉しく思います^^

目次

はじめに

このブログでは筋細胞の「mTOR」を活性化させると、筋肉が大きくなるという話を書いてきました。

もちろん、「mTOR」というのは、筋細胞以外の細胞にも含まれています。

研究報告は少なかったんですが、「脂肪細胞」にもこの「mTOR」が含まれれるようです。

脂肪細胞の「mTOR」を選択的に阻害(抑制)したところ、脂肪細胞の脂肪の蓄積が抑制されたことが確認されています。

つまり、「mTOR」を抑制させることで脂肪細胞は小さくなったということです。

それで、「mTOR」の役割は

「mTOR」を活性化=細胞の成長モード

「mTOR」を抑制化=細胞の浄化モード

と明確になっていて、カラダの細胞の成長をコントロールしているわけなんです。

そんな中で筋肉の「mTOR」を活性化させるには

- 筋トレによる刺激

- ロイシンなどのアミノ酸を摂ること

が必要なことも書いてきました。

今日は「mTOR」を活性化させるホルモンについて書いていこうと思います。

カラダの中には「mTOR」を活性化させるホルモンがあるんですね。

それが「インスリン」と「IGF-1」と言われるホルモンです。

「mTOR」を活性化させるホルモン

インスリン

このブログでは何度も登場している「インスリン」ですが、インスリンの濃度が高い時「mTOR」は活性化されます。

もちろん、これは理にかなっていますよね。

食事によって体の中に栄養が沢山ある状態なので、「mTOR」が活性化されカラダが「成長モード」に入るのは合理的なんです。

そして、「インスリン」は体重の設定値を上げてしまうわけです・・・

「インスリン」というのは常にカラダを大きくする方に傾けてしまう、ダイエットを志すヒトにはやはり残念な役回りと言えそうです^^;

IGF-1

このブログでは一度だけ出てきたホルモン「IGF-1」。

このホルモンは成長ホルモンとセットで考えるホルモンでした。

脳から成長ホルモンが出た際に肝臓に作用して、肝臓から「IGF-1」が分泌されます。

この「IGF-1」も「mTOR」を活性化させ、筋肉の筋タンパクの合成を促す働きがあります。

ですが、この「IGF-1」の働きはこれにとどまりません。

物凄いカラダにメリットをもっているんですね。

IGF-1のメリット

- 筋肉の筋タンパクの合成を促す

- 炎症反応を減らし、酸化ストレスを抑える

- 脳の新しいニューロンの成長を誘発し、脳の健康度を高める

- 血管に抗炎症、抗酸化作用をもたらす

- 骨密度を高める

- 免疫系をサポートする

スゴイ健康効果ですよね。

でも、実は「IGF-1」にはデメリットもあります。

IGF-1のデメリット

・(明確に)寿命が縮む

・がんを増殖させる

結構恐ろしいデメリットですよね^^;

今日のまとめ

「mTOR」を活性化させるホルモンとして「インスリン」「IGF-1」という2つのホルモンを挙げました。

「インスリン」はよく知られているように食事によって、分泌されるホルモンです。

そして、体重を増やしてしまうホルモンでもあります:;

「IGF-1」ホルモンは成長ホルモンが肝臓に作用して、肝臓から出されるホルモンです。

健康に必要なメリットを持っている反面、寿命を短くし、がんを増殖させるというデメリットも持ち合わせるホルモンです。

ですから「IGF-1」はカラダに必要ではあるものの、常にカラダにあるべきではないホルモンでもあります。

特に、筋トレをハードに行っている人は注意が必要です。

なぜかというと、筋トレによって、筋肉が低酸素状態になると「成長ホルモン」が多く分泌されることがわかっています。

それだけではあまり「IGF-1」は分泌量が増えないんですが、同時にインスリンの量が増える時に「IGF-1」も増えることがわかっています。

その点、筋トレと食事をセットに考えるトレーニーの人たちは注意が必要です。

おそらく、「mTOR」を活性化しカラダを「成長モード」にすることというのは、寿命やがんと密接な関係があるのだと思います。

もちろん、競技者として筋肉を付ける事や脂肪を削ることを行っている人はこの点、理解しながらやっている人もいると思うので、あまり意見することはできませんが、健康を目指してやっている人に関してはバランスをとるべきだと言えるでしょう。

それでは、また。

今日の内容の参考図書

|

SWITCH(スイッチ)オートファジーで手に入れる究極の健康長寿 [ ジェームズ・W・クレメント、クリスティン・ロバーグ ] 価格:1,980円 |

![]()

【基礎知識】セカンドミール効果ーダイエットとの関係

こんにちは。ダイエット太郎です。

今日はいつもの筋肉を大きくする内容を少し変えてみようと思います。

今日は食事の「セカンドミール効果」について書いていこうと思います。

聞いたことがある方も無い方もいるかと思いますが、食事の食べ方についてかなり重要なものになるので、ぜひ見ていただけると嬉しく思います。

つらつらと書いてきたこのブログですが、最近はなるべく2・3分で読めるように、短くまとめられるようにするのが課題です^^;

今日の内容は目指せ2000文字以内!

それでは、よろしくお願いします。

目次

はじめに

ボクのブログではホルモンをコントロールすることをテーマにしていますが、ダイエットにおいては「インスリン」の重要性について触れてきましたね^^

「インスリン」は血液中の糖分(グルコース)を細胞内に取り込むために必要なホルモンで、結果的に血糖値を下げる効果があります。

そしてこの「インスリン」が高い数値で、長い時間で続けると脳内の視床下部にある「体重の設定値」が爆上がりして、太ってしまうという内容を書いてきました。

そのため、「インスリン」の分泌を抑えるために、血糖値の上がりにくいご飯の食べ方なども実験してきたのですが・・・

とにかく、血糖値の上昇を抑えることは、ダイエットにおける最大のミッションとも言えます。

セカンドミール効果とは

さて、今日のテーマである「セカンドミール効果」とはなんでしょう。

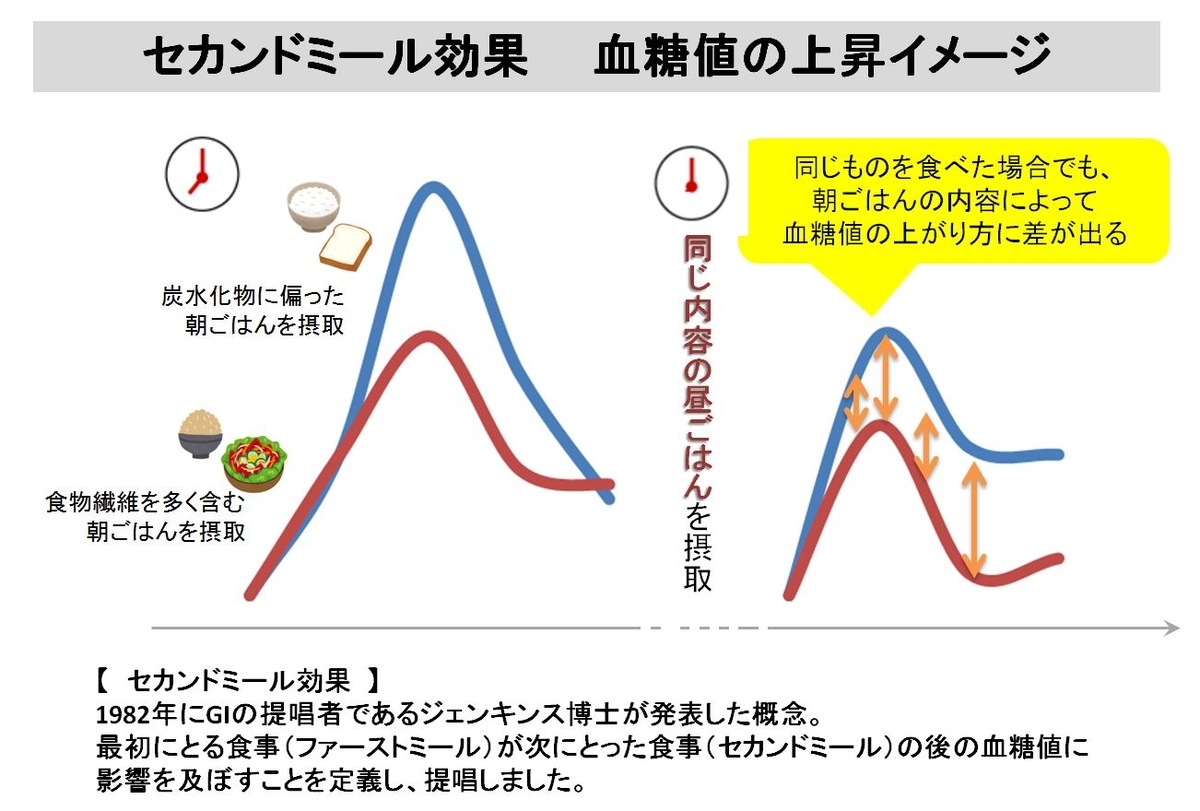

「セカンドミール効果」というのは、「GI値」を提唱したトロント大学のデヴィッド・J・ジェンキンズ博士らが発表した考えです。

その考えは

最初にとる食事(ファーストミール)の内容によって、その次の食事(セカンドミール)による血糖値の上昇が変化してくるというものです。

つまり、昼食に同じものを食べるにしても最初に食べた朝食の内容によって血糖値の上がり方に差が出るということです。

少しわかりにくいですが、イメージとして

食物繊維がファーストミールには必要

その日、最初に食べたものが、その後の食事の血糖値の上昇にも影響する・・・

つまり、最初に食べる食事の内容はダイエットの上で「特に」大事!ということですね^^

カラダに入った「糖質」は口や胃、小腸で消化しそのまま小腸で吸収されていきます。

固形物であれば、およそ2~4時間かけて胃の中でドロドロになり、8時間ほどかけて小腸で吸収されます。

つまり、セカンドミール効果というのは、最初の食事が胃腸でまだ消化・吸収中のため、その食事に含まれたものの影響で、次に食べる食事の吸収が阻害されるためと考えられます。

つまり、最初に食べる食事は消化しにくく腹持ちが良いものがいいと言えます。

そう考えるとオススメできないものとオススメできるものが出てきます。

オススメできないもの、それはファーストミールに糖分の入った甘い飲み物を飲むことです。

液状の物は胃を30分弱で通過して、すぐに小腸で吸収されてしまいます。

結果として、ファーストミール、セカンドミールともに血糖値を上げやすくしてしまいます。

逆にオススメできるもの、それは「水溶性食物繊維」です。

「水溶性食物繊維」はわかめやキノコ、根野菜にも入っていますが、小腸の中でゲル状になることで「糖質」の吸収を穏やかにしてくれます。

朝食に「不溶性食物繊維」が沢山あるものを摂ることには、消化の観点から意見が分かれることと思います。(朝食に便のかさを増す食べ物を摂るこちによる胃腸への負担)

でも、少なくとも「水溶性食物繊維」の多い物はオススメすることが出来ると思います。

個人的所感

ボクは朝食は食べないことが多いです。

なので、その日の始まりの食事(ファーストミール)は昼食になることが多いです。

これは、個人差があると思うので人それぞれが選ぶべきだと思います。

ただ、朝食にしろ、昼食にしろ、その日一番最初に口にする食事では絶対に糖質の高いものは摂らないことを意識して欲しいです。

できるなら、繊維質のもの、特に野菜から食べるべきでしょう。

そして、そのときのドレッシングには凄く注意して欲しいとも思います!

オイルを使ったものはいいんですが、「ノンオイルドレッシング」にはオイルが入っていない分、味を濃くするために、結構な糖分が入っていることが多いんです^^;

「ノンオイルドレッシング」は聞こえは非常に良いのですが、せっかく血糖値の上昇を気にしているのにその努力を台無しにしてしまうので注意してくださいね^^

今日はこの辺で!

少しまとめて書けるようになったでしょうか^^;

それでは、また。

【オススメ】筋トレ自体に痩せ効果があることについて

こんにちは。ダイエット太郎です。

少し記事を書くことが出来なくて^^;

今日から少しずつ開始したいと思います。

以前まで、「筋トレ」に関して、筋肉の太くなるメカニズムや栄養の方法などを書いてきました。

今日は「筋トレ」で筋肉をつけることではなく、「筋トレ」という行為そのものが痩せることについて書いていきます。

下に参考にした記事のURLを貼りますね^^

参考元

https://nazology.net/archives/94430

「痩せたい!」

そう思ったときに多くのヒトは、自分のお腹周りお尻周り、腕周りの脂肪が燃えて無くなってくれれば、痩せられることを良く知っています。

そのために、食事を減らし、運動をしてダイエットに励むわけですが、運動に関してはみんな自然と「有酸素運動」を選択しますよね。

脂肪を落としたいと思っているヒトがダンベル運動を始めるところはあまり見ません・・・

脂肪を燃焼するには「有酸素運動」というのは、これは生化学的には正解なんです。

なぜでしょう

「有酸素運動」は中性脂肪を分解したものをエネルギー源として消費するからです。

さっき言ったような、お腹周りのあるいはお尻周り、腕周りの肉(脂肪)というのは、いわゆる「皮下脂肪」なわけですが、この「皮下脂肪」は中性脂肪を溜め込み肥大化、増殖した「脂肪細胞」のことです。

なので、貯めこんだ中性脂肪を分解、消費する「有酸素運動」は瘦せるためには有効になります。

それに対して、「筋トレ」のような「無酸素運動」はブドウ糖(グルコース)がエネルギー源になります。

そのため、「筋トレ」という運動自体に瘦せる効果はあまり言われてきませんでした。

※補足※

厳密に言うと中性脂肪が分解されたものの一部は、グルコースになるので、「無酸素運動」によって脂肪燃焼が全くないとは言えません。

ただ、ヒトの筋肉や肝臓に「無酸素運動」のエネルギー源となる糖分を相当な量貯蓄しているので、あえて中性脂肪を分解してグルコースを作って・・・ということには中々起こらないとされてきました。

でも、今日の話は「無酸素運動」が瘦せるという話です。

記事で参考になっている実験の内容はこうです。

ケンタッキー大学の実験では、筋トレのような運動負荷を与えたマウスを使った実験を行った。

まず、マウスの筋肉に筋トレのような運動負荷をかけると、細胞外小胞と呼ばれるものが筋肉から放出されることが分かった。

細胞外小胞とは、不要なタンパク質や脂質などを細胞外に排出する袋状の粒子である。

最近の研究では、細胞外小胞が異なる細胞の間でコミュニケーションを中継する、一種のメッセンジャーとしても機能していることがわかってきた。

筋肉質のマウスでは、筋トレによって放出された小胞が白色脂肪細胞に優先的に取り込まれ、脂肪燃焼モードへ移行するというプロセスが確認された。

参照元:How weight training instructs cells to enter fat-burning mode (newatlas.com)

「筋トレ」を行っている人は筋トレの後、長い時間カラダが温かったり、汗が止まらないといったことが良くあると思います。

その現象を「アフターバーン現象」というようです。

ボクも初耳でした^^;

昔から、これには脂肪燃焼効果が確認されていたものの、メカニズムはわからなかったようです。

でも、さっきの実験から「筋トレ」のような「無酸素運動」を行うことによって、筋細胞から脂肪細胞へ脂肪を分解して燃焼モードに入るように指示が出されることがわかり、筋トレによって脂肪を消費するメカニズムが解明されてきています。

基礎代謝量を増やすために筋肉を増やしたい人も、体の見栄えを良くしたいために筋トレをしている人も、「筋トレ」自体に脂肪燃焼の効果があると聞くと嬉しくなりますね。

今日はこの辺で^^

【基礎】筋肉を大きくする⑤ー栄養を摂る アミノ酸を摂るタイミング

こんにちは。ダイエット太郎です。

大雨に続いて、コロナの爆発的感染・・・

悪いことは重なると言いますが、きついですね。

他人事ではないので、ボクもまた感染対策をしっかりとして過ごしたいなと思います。

話変わって最近、2週間ほど隔日で1日1食生活を行っていました^^

また、しっかりと感想とか効果とか調べて書きたいなと思いますが、平熱が凄い上がって個人的にびっくりしました!

基礎代謝が凄い上がったんじゃないかなー。

でも、体重は1kg弱減っただけ^^;

1食にしたものの、食べる物は特に選ばなかったので、そのせいかなと思っています。

今度はしっかりとダイエットと結びつけて実践していきたいと思います!

さて、今日も引き続き筋肉を大きくすることに関して書いていきます!

今日は栄養を摂るタイミングについて書いていきます。

それでは、よろしくお願いいたします。

目次

昨日までの内容まとめ

昨日までに筋繊維(筋細胞)を太くするには細胞内の「mTOR」を活性化する必要があることについて触れてきましたね!

「筋トレ」は「mTOR」を活性化させる方法のひとつでした。

そして、たんぱく質から得られる一部の「アミノ酸」を摂取すると「mTOR」が活性化することも書いてきましたね^^

その中で昨日は、たんぱく質をどれくらい食べればいいのか、書いてきました。

1食当たりの摂取目安量

〇20代の方は体重1kg当たり平均0.24g

〇70代の方は体重1kg当たり平均0.40g

24時間での摂取量目安量

体重1kg当たり平均値1.62g

それで今日は、

たんぱく質を摂るタイミングっていつがいいの!?

ということを書いていきたいと思います。

空腹時のホルモン

空腹時のヒトの身体には、それに準じた反応があります。

まず、カラダを動かすエネルギーの基となる「糖質」や「脂質」が減りますよね。

「糖質」や「脂質」を使うと血液中に流れるエネルギー、つまり血糖値が下がるで、血糖値が上がるようにホルモンが出されます。

例えば、コルチゾールやアドレナリンといったホルモンですね。

こういったホルモンによって、主に肝臓貯められた「糖分」や脂肪細胞に含まれる「脂質」が血液中に放出されるわけです。

その働きのおかげで、空腹でも活動し続けられるわけですが、その中に「グルカゴン」というホルモンがあります。

このグルカゴンというホルモン、同じように血糖値を上げる効果があるのですが、実は「mTOR」を抑制する作用があります。

つまり、細胞を「分解」に傾けるわけですね。

ダイエットの観点から見ればグルカゴンは決して悪役ではありません。

肝臓から「糖質」を、脂肪細胞から「脂質」を「分解」して血液中に放出してくれるからです。

ただ、筋肉を増やすことに関して言えば、その限りではないということですね。

筋繊維(筋細胞)の「mTOR」を抑制してしまうということは、筋繊維(筋細胞)を分解に傾けるからです。

「筋トレ」時に必要な栄養状態

「筋トレ」によって「mTOR」を活性化しても、空腹でグルカゴンというホルモンがカラダを駆け巡っていれば「mTOR」が抑制されて相殺してしまいますよね。

実際、「筋トレ」をする時に「空腹」であると筋肉の肥大は期待することが出来ません。

庵野氏は参考図書の中で、一つの研究からこのように言っています。

現代のスポーツ科学やスポーツ栄養学では「筋トレだけでは筋肥大は生じない」こと、「筋トレ後にタンパク質を摂取すること」が常識として定着しつつあります。

その1つの根拠となったのが、アメリカのシュライナーズ・バーンズ研究所のビオロらの研究報告です。

ビオロらは、①空腹のとき、②タンパク質を摂取したとき、③空腹状態で筋トレをしたとき、④筋トレ後にタンパク質摂取をしたとき、の4パターンで、筋たんぱく質の合成量と分解量を計測しました。

その結果、「空腹のとき」は筋タンパク質の分解量が増加し、「タンパク質を摂取する」と合成量が増加しました。

・・・中略

「空腹状態で筋トレをしたとき」は、筋タンパク質の合成量は増加しませんでした。つまり、筋トレによって筋タンパク質の合成感度を高めても、体内のアミノ酸が不足した状態では合成量は高まらないわけです。

「筋トレ後にタンパク質を摂取したとき」は、筋タンパク質の合成量が顕著に増加しています。

庵野拓将著:科学的に正しい筋トレ,pp199-201より引用

研究からわかる通り、「空腹時の筋トレ」は効果がありません。

「筋トレ」による「mTOR」の活性は、アミノ酸が体の中に十分にあって始めて筋たんぱくの「合成」に働くのです。

この研究では言及されていませんが、「筋トレ」を行っている最中から筋タンパクの合成は高まり始めます。

筋肉を大きくしたい時には、空腹では「筋トレ」を行わず、「筋トレ」の前にたんぱく質を含む物を摂っておくべきでしょう。

それはホルモンの面、栄養の面の両方から見ても明らかです。

「筋トレ」後のゴールデンタイム

空腹での「筋トレ」は筋たんぱくの合成の面を考えると効率が悪いです。

「筋トレ」前からたんぱく質を摂って、カラダの中にアミノ酸がある状態にしておくことが良いでしょう。

それでは、「筋トレ」後は飲まなくてもいいのでしょうか?

そういうわけではありません。

「筋トレ」を行うと筋繊維(筋細胞)の「mTOR」が活性化されて「合成」に傾くわけですが、これは「筋トレ」後「1~2時間」が最も合成されやすくなります。

そして、時間を追うごとにこの合成感度はだんだんと低下していくのですが、それでも「筋トレ」後24時間はずっと筋たんぱくの合成能力は高いままなのです。

そのため、庵野氏は参考図書の中でこのように言っています。

筋トレ後の24時間の3食でバランス良くタンパク質を摂取することが、筋トレの効果の最大化に繋がるのです。

庵野拓将著:科学的に正しい筋トレ,pp207より引用

「筋トレ」に熱心な人は、その直後にプロテインを飲むとか、たんぱく質の管理は意識していますよね。

でも、「筋トレ」後の24時間のこととなるとちょっと意識が遠のきますよね^^;

それは、やっぱり日ごろの忙しさもありますし、家族のこと、学校のこと、仕事のことなどのせいかもしれません。

でも、「筋トレ」の効果を最大限使って、筋肉を大きくするなら、しっかりと次の日の朝食や昼食まで考えることが大事です!

1日のたんぱく質の摂り方を考えてみる

「筋トレ」後の24時間を意識するのは難しいことなので、ある程度ルーティンを作っておくことは良いことだと思います^^

少し昨日のたんぱく質の摂取量と合わせて考えてみましょう。

33歳、65kgのボクの場合で考えてみます。

ボクの場合は1食の摂取量が15.6g+5g(20.6g)でした。

そして、1日のたんぱく質摂取量目安が105.3gでした。

1日3食20.6g食べるだけでは1日のたんぱく質摂取量目安に届かないので、どこかのタイミングで40gほどのたんぱく質を摂取することが必要でした。

およそ1杯のプロテインが30gほどなので、そのプロテインを「筋トレ」とセットで飲むのがよさそうです。

そうなるとたんぱく質の摂り方は

- 朝食

- 午前の仕事

- 昼食

- 午後の仕事

- プロテイン(30g)

- 筋トレ

- 夕食(20g)

- 睡眠

このような感じで行くのが良いでしょうね

でも今回考えたいのは「筋トレ」後24時間のことです。

なので、「筋トレ」後24時間の時間で考えると

- プロテイン(30g)

- 筋トレ

- 夕食(20g)

- 睡眠

- 朝食(20g)

- 午前の仕事

- 昼食(20g)

- 午後の仕事

あくまで目安ですが、こんな感じでしょうか!?

かなり現実的でわかりやすくなりましたね・・・

ただ、「筋トレ」の後に夕食を食べれるかと言われたら、考えてしまいますね^^;

プロテイン(30g)と夕食(20g)を入れ替えてもいいかもしれません!

ここまで、筋肉を大きくする栄養編を書いてきました。

みなさんは自分の摂取量を考えて、「筋トレ」と合わせて摂るタイミングを考えてみてくださいね^^

それでは、また明日!

【基礎】筋肉を大きくする④ー栄養を摂る その2

こんにちは。ダイエット太郎です。

昨日はちょっと一呼吸おいて、筋肉を成長させ続けることへの心配を書きましたが・・・

それでも、引き続き筋肉を大きくすることを書いていきます^^;

バランスを取って見ていってくださいね~(苦笑

この記事は引き続き、参考図書をもとに書いています。

専門的な内容も多いですが、一度読まれることをオススメします^^

庵野拓将著/科学的に正しい筋トレ~最強の教科書~

|

価格:1,650円 |

![]() 電子書籍版↓↓

電子書籍版↓↓

|

科学的に正しい筋トレ 最強の教科書【電子書籍】[ 庵野 拓将 ] 価格:1,650円 |

目次

前回までのまとめ

「筋トレ」によって筋肉を成長させるには、週単位での「総負荷量」の向上がカギになるという話を書きました。

そして、それとともに「mTOR」を活性化させるために、「アミノ酸」を摂取しましょうということも書きましたね^^

アミノ酸はたんぱく質を消化して、小腸から吸収する時の小さな分子です。

アミノ酸のうち「ロイシン、イソロイシン、バリン」は「mTOR」を活性化させて、筋繊維(筋細胞)の「合成」を高めてくれるということも書いてきました。

それでは、今日はたんぱく質をどれくらいの量を取るべきかということを書いていきたいと思っています。

1食分のたんぱく質摂取量

前回の記事で、たんぱく質の摂取量は年齢や体重、トレーニングの量によって変わると書きました。

それゆえに計算が必要になってきますし、それが一般の人には摂取量をとても難しくしています。

そういう数値を「係数」と言いますよね^^;

年齢や体重などの数値を入れると求める答えが出てくるというあれです。

でも、参考値というものもあります。

その点、庵野氏は参考図書の中で、研究を引き合いに出して、その参考値を書いています。

2009年、カナダ・トロント大学のムーアらは、体重の異なる20代の若者と70代の高齢者を集め、レッグエクステンションを行った後に0~40gのタンパク質を摂取させ、筋タンパク質の合成率を計測しました。その結果、筋タンパク質の合成率が最も高まる摂取量、すなわちタンパク質の最適な摂取量は、「年齢」と「体重」によって違いが生じることがわかりました。

・・・中略

◎20代の若者は、体重1kg当たり

平均0.24g(0.18~0.30g)

◎高齢者は、体重1kg当たり

平均0.40g(0.21~0.59g)

庵野拓将著:科学的に正しい筋トレ,pp217より引用

上の値も幅があって、「係数」ではあるんですが、平均値を出して参考になる数値を書いてくれています。

これをもとに33歳、体重65kgのボクの場合で計算してみると20代の若者の数値を使わせてもらって

1食のたんぱく質摂取量は

0.24×体重65kg=15.6g

になることがわかります^^

この研究内容を眺めていると筋肉を増やすために、70代の年長者の方がたんぱく質が多く必要になっています。

これは年を取ると「新陳代謝」の能力が低下してしまうため、筋たんぱくの合成のためにはより多くのたんぱく質を必要とすることを意味します。

なので、この参考値を使う時には、自分の年齢の近い方で計算して、年齢を加味してたんぱく質の量を増減させる必要があります。

ボクの場合も、20代よりも筋たんぱくの合成能力が低下していることを考えると、目安の15.6gに5gほどプラスするのが妥当かもしれません。

今日は参考値の紹介に留めさせてもらいますが、「係数」の表など他にも良いものがあればブログで発信させてもらえればと思います。

24時間のたんぱく質摂取量

たんぱく質の1食分の摂取量の目安はわかったと思いますが、24時間ではどうでしょうか?

庵野氏は24時間でのたんぱく質摂取量についても以下のように触れています。

参考になるのが、2017年に報告された筋トレとプロテインに関するメタアナリシスです。マクマスター大学のモートンらは、筋トレとタンパク質摂取の長期的な効果について、49の研究報告(対象者1863名)をもとにした最大規模のメタアナリシスを行っています。その結果、筋トレの効果を高める24時間の最適なタンパク質摂取量の係数が導き出されています。

それは「24時間で体重1kg当たりの平均値1.62g(最小値1.03~最大値2.20g)」というもの。

庵野拓将著:科学的に正しい筋トレ,pp216より引用

もう一度体重65kgのボクの場合で計算してみましょう。

今回は平均値を使って、

たんぱく質1.62g×体重65kg=105.3g

ボクの場合は1日のたんぱく質摂取量目安が105.3g

となりました。

先ほどの1食の摂取量が15.6g+5g(20.6g)ということを合わせて考えてみましょう。

ボクが筋肉を大きくする場合、まず1食20.6gを3食食べる必要がありますね^^

でも、それでは61.8gにしかなりません。

24時間のたんぱく質摂取量から考えると1日の内に、もう40gほど必要になってくるということですね。

一般的なプロテインが1杯30gのたんぱく質ですから、どこかで1杯のプロテインを補充できれば、何とかなりそうです^^

とまあ、ボクの場合ですが、こんな感じでたんぱく質の摂取量を考えることが出来ます。

皆さんも少し、参考値を軸に自分がどれくらいたんぱく質を摂るか考えてみるようにしましょう。

そこでちょっとした小話を入れさせてください^^;

ちょっとしたお話ー肉食動物の場合

ちょっと脱線して、肉食動物の話を書きたいと思います。

なぜかと言えば、たんぱく質を摂る量に関係するからです^^

皆さんはたんぱく質と炭水化物って全くの別の栄養だということを知っていますね。

炭水化物といえば、お米や穀類、お芋などの主食ですよね。

これら「糖分」と「食物繊維」を含んだ炭水化物はヒトにとっては必要不可欠です。

一つは「糖分」からエネルギーのもとになる「グルコース」を得るため。

もう一つは腸内環境を整え、消化吸収の調節をし、便の排泄をスムーズにする「食物繊維」の働きを得るためです。

ですが、肉食動物はこれらの「炭水化物」を食べることはありません。

他の動物の「生肉」しか食べないんです。

多少草(セルロース:食物繊維)は食べますが・・・

つまり、口からはほぼたんぱく質しか口から得ることをしません。

「じゃあ、肉食動物のエネルギーは「アミノ酸」なの?」

と思われる方もいるかもしれませんが、肉食動物もちゃんと「グルコース」をエネルギーにしています。

じゃあどうやって・・・

ここが今日の話と関係するところです。

実は動物のカラダは体内で「糖分」である「グルコース」を作ることができるんです。

細かい生化学の計算式は書きませんが、糖を作ることから「糖新生」と言います。

そして、筋肉を大きくしたい人はこれを過度に心配します。

どういうことでしょうか?

それはつまりこういうことです。

カラダの「グルコース(糖分)」が不足すると、筋肉中の「筋たんぱく」を分解してアミノ酸にしてしまいます。

アミノ酸は糖新生を経てエネルギーとなる「グルコース」になり、エネルギーとして使われてしまうので筋肉が小さくなってしまう・・・

それを筋肉を付けたい人は恐れるので、とにかく「糖分」と「たんぱく質」を取ろうとしてしまします。

こういったことは、ダイエットや筋トレに関心がある人はよく知っているかもしれませんね^^;

でも、ボクはそんなに心配する必要は無いと思っています。

なぜなら、この「糖新生」という「グルコース」を作る経路は、「アミノ酸」から作る経路以外に3つもあるということです。

なので、エネルギー不足=筋肉の分解(糖新生)によるエネルギーの産生というのは考える必要はありません^^

なぜ肉食動物の話をしたのかと言えば、肉食動物がヒントになるからです。

肉食動物は捕食つまり、狩りをする必要がありますよね。

もし、捕まえることが出来なければ、栄養不良になって細くなっていくことでしょう。

でも、そんなときに全力で走るための筋肉を優先的に分解するでしょうか?

まず、分解するのは狩りに必要のない脂肪(中性脂肪を分解した時にできるグリセロールも糖新生の材料)を分解するでしょう。

そして、カラダを動かせば出てくる「乳酸」もまた糖新生に使われます。

動物のカラダから考えれば、筋肉を「分解」してエネルギーにしてしまう優先度は低いと言えるでしょう。

昨日書いたように、筋肉の分解を恐れて、たんぱく質と炭水化物を過剰摂取すれば、「mTOR」を活性化できますが、現代病になりやすくなります。

何事もバランスが大事です!

少し栄養が足りないくらいなら、カラダは不必要な部分からエネルギーを作ることも出来ます。

なので、しっかりと栄養を摂ることも大事ですが、計算より少なくなってしまうことを恐れるよりも、計算よりも摂り過ぎることを恐れるようにしましょう。

今日のまとめ

いつも長くなってしまってすいません^^;

特に今日はたんぱく質の量ということで、参考値を書かせてもらいました。

今日の内容をまとめると

・1食のたんぱく質の摂取量目安

〇20代の方は体重1kg当たり平均0.24g

〇70代の方は体重1kg当たり平均0.40g

・24時間のたんぱく質の摂取量目安

体重1kg当たり平均値1.62g

・過剰な栄養の摂取はカラダの成長にはいいが、健康を害することもある。

上の参考値を軸に、自分のたんぱく質の量を計算してみてくださいね。

明日はどのタイミングで栄養を摂るべきかについて書いていこうと思っています。

雨が強く、コロナもまた流行っている状況なので、くれぐれも身体には気を付けてお過ごしください^^

それでは、また明日!![]()

【考察】ダイエットと筋トレのバランスについての考え方

こんにちは。ダイエット太郎です。

最近は筋トレの話題をずっと書いています。

今日も続きを書きたいなと思っていたのですが、ちょっとその前に自分考えについて書いていこうと思っています。

まず、「筋トレ」をすると「mTOR」という細胞の中のたんぱく質が活性化して、筋繊維(筋細胞)内の筋たんぱくが「合成」に傾いていくことを書きました。

次に「アミノ酸」を摂取することも「mTOR」を活性化させて、筋繊維(筋細胞)内の筋たんぱくを「合成」してくれることを書いてきました。

なので、最近のボクの書いてきた内容を見た人にとっては

『「mTOR」をとにかく活性化させよう!』

『「筋トレ」と「アミノ酸」を取ればいいんだ!』

という感じになると思います。

でも、ここで考えないといけないことがあります・・・

それは、「mTOR」を常に活性化させ続けることのリスクについてです。

特にダイエットブログであるこのサイトにあっては、これを強調する必要があるので、今日は書いていきますね^^

「mTOR」を活性化することで細胞が「成長モード」になり、筋肉においては筋繊維(筋細胞)が太くなります。

筋肉が付いたカラダというのは健康にも良く、魅力的ですね^^

でも、筋肉が成長する過程で「mTOR」が常時活性化されている状態は決して健康に良いわけではありません。

つまり”極端に”言うとこういうことです。

筋肉の付いたカラダは健康に良い

筋肉を成長させる時間は健康に悪い

これはどういう意味でしょうか?

「mTOR」の活性化は筋肉以外にも、色々な細胞の成長には欠かすことが出来ません。

カラダの組織の「新陳代謝」に関わっているからです。

「新陳代謝」というのは細胞の生まれ変わりですね。

古いカラダの組織のたんぱく質を「分解」してアミノ酸にした後、そのアミノ酸を材料に新しい組織の「合成」に使われるわけです。

もし、常時「mTOR」が活性化され続けると、細胞はずっと「合成」に傾き続けますよね。

本来、「分解」されるはずの機能不全に陥った古い細胞や細胞内のたんぱく質が残り続けることになります。

それこそが大きな問題となります。

機能不全に陥った古い細胞やたんぱく質というのは、いわゆる「生活習慣病」や「現代病」と言われる病気の基だからです。

現代人は常に食事が食べられる環境ですから、食事によって「mTOR」が活性化されやすい状態です。

肥満症や血管の狭窄、がん、アルツハイマー病などは、古い細胞や組織が「分解」されず、常に細胞のたんぱく質が「合成」に傾き成長を続けることで起こります。

なので、「mTOR」が活性化されていない時期を作ることも間違いなく必要です。

この点、ジェームズ・W・クレメントは著書「SWITCH/オートファジーで手に入れる究極の健康長寿」の中でこのように言っています。

mTORの働きが抑制されると「細胞の自己浄化モード」であるオートファジーが起動し、脂肪を燃焼させるだけではなく、細胞内に生じた有毒物質や増殖しようとしているがん細胞を除去する。逆に、mTORが活性化すると、「細胞の成長モード」に入る。このモードでは、タンパク質の生産、エネルギー(グルコースと脂肪)の蓄積、細胞の形成などが促進される(確かに人間には、脂肪を蓄え、たんぱく質や細胞の生産を増やすべき時期もある。だがそのために、細胞修復や自己浄化のプロセスを抑制し続けるべきではない。)。この「成長モード」(同化プロセス)の状態が極端に長くなると、病気にかかりやすくなる。そして現代の私たちの生活習慣は、まさにそれに当てはまる。

ジェームズ・W・クレメント著,SWITCH,p27 より引用

書いてあることを難しく感じるかもしれませんが、とにかくバランスを取りましょうということですね。

筋肉を付けたいと思って「筋トレ」に励み、毎日のように「プロテイン」を飲むこと、これは一見健康に良いことに見えます。

でも、それを1年中ずっと行えば、「mTOR」の活性が続いて病気にかかりやすくなります。

また、「ダイエット」のために脂肪を燃やしたいと「mTOR」を抑制しつづけるような食事では、細胞の「分解」が優勢になって筋肉はついていきません。

ボディビルダーやフィジーカーなど競技として筋肉を付ける人は、筋肉を付ける「増量期」と脂肪を落とす「減量期」を巧みに使い分けます。

「mTOR」を活性させる時期もありますが、「mTOR」を抑制する時期もあるんです。

最近は「チートデイ」を取り入れましょうというダイエットの良い情報も増えています。

ボクたちは常にバランスを取る必要があります。

ボクは多くの本を読んで、「mTOR」の活性と抑制を1:2で行うのが良いと思っています。

つまり、イメージとして筋肉と脂肪を付ける時期が4か月なら、ダイエットする時期を8か月取ることでより健康的な生活を送れると思っています。

ここ最近の「筋肉をつける」のテーマはその4か月のことだと思ってこれからも読んでもらいたいと思います。

「バランスよく」というのはずるい言葉だなとは思うんですが、それでもバランス良く生活することが健康には大事だということを意識してもらいたいなと思います。

最後は逃げだったかな^^;

ダイエットの期間に関しても、またブログにしたいと思います。

それでは、また明日!

あっ、先ほどの参考図書は下に概要を貼っておきます^^

文庫

|

SWITCH(スイッチ)オートファジーで手に入れる究極の健康長寿 [ ジェームズ・W・クレメント、クリスティン・ロバーグ ] 価格:1,980円 |

|

SWITCH(スイッチ)オートファジーで手に入れる究極の健康長寿【電子書籍】[ ジェームズ・W・クレメント ] 価格:1,980円 |

![]()